Bois-du-Luc

Historique de Bois-du-Luc

L’ancien site minier de Bois-du-Luc : un paysage façonné par et pour le travail du charbon, reconnu au Patrimoine mondial de l’Humanité

Vue aérienne du site minier de Bois-du-Luc reconnu par l’UNESCO © SPW/AWaP - V. Rocher

Les anciens logements ouvriers, dits « les carrés » restaurés © SPW/AWaP - V. Rocher

La fosse Saint-Emmanuel © SPW/AWaP - V. Rocher

Le site minier regorge de patrimoine comme cette locomotive placée dans la cour des ateliers © SPW/AWaP - V. Rocher

Situé à La Louvière, l’ancien site minier de Bois-du-Luc est représentatif de l’ensemble des réalisations techniques et sociales de l’une des plus anciennes houillères d’Europe continentale. Ce site retrace près de 300 ans d’histoire de la Société des Charbonnages de Bois-du-Luc, active de 1685 à 1973, et présente plusieurs siècles de vie autour du charbon.

Le site témoigne à la fois du riche passé minier de la Wallonie et de la pensée patronale de l’époque. L’expression urbanistique du XIXe siècle est marquée par la planification spatiale du bâti au service de la production industrielle. Véritable microcosme au sein duquel les lieux de vies sont fusionnés aux lieux de travail, ce patrimoine exceptionnel conserve encore aujourd’hui une série de bâtiments liés à l’activité minière : bureaux administratifs, siège d’exploitation, cité minière de 200 maisons en ‘carrés’, salle des fêtes, ancien hospice, église, terril, etc. Par le langage architectural employé, de la riche décoration de l’aile des bureaux à la typologie plus sobre des carrés, une hiérarchisation s’opère et distingue ainsi la place du patron et celle de l’ouvrier.

Classé comme ensemble architectural et inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, Bois-du-Luc figure, avec trois autres sites en Wallonie, sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. L’Unesco a reconnu en ces sites un témoignage unique du riche passé industriel wallon, mais également un du lieu précoce de diffusion des innovations techniques, sociales et urbaines de la révolution industrielle.

Le site de Bois-du-Luc illustre également comment l’innovation technologique qui a présidé à son développement industriel durant trois siècles, est encore aujourd’hui la pierre angulaire de son développement à venir : « hier, le charbon comme énergie fossile, demain, un site résilient qui rationnalise l’utilisation des ressources naturelles ».

Les campagnes de restauration se succèdent sur le site : après celles des logements de la cité minière, la Région investit désormais dans la requalification et le redéploiement de l’ancien siège de la société charbonnière.

La reprise par la Région wallonne

La régénérescence du site de Bois-du-Luc : l’innovation énergétique au service d’un site du patrimoine mondial

Histoire et conservation du Site

En 1973, la Société des Charbonnages de Bois-du-Luc cesse son activité industrielle. Une question se pose alors : que faire de cet héritage ? Deux associations issues des communautés locales se forment pour défendre la conservation du site, tant pour ses témoignages bâtis que pour son patrimoine immatériel.

Leurs efforts portent leurs fruits, avec en 1979, l'État qui achète une partie du site, qu'il cédera lors de la régionalisation à la Région wallonne. La Ville de La Louvière devient également propriétaire ou emphytéote de certains bâtiments. Une partie de la propriété régionale est cédée par emphytéose à l'ASBL historique Ecomusée régional du Centre. Cette association réalise les premiers investissements pour la sauvegarde, la modernisation et la reconversion touristique du site dans les années 1990 avec des fonds européens. L’ASBL deviendra plus tard le Musée de la Mine et du Développement Durable, toujours exploitante du site.

Restauration et Développement

En 2007, l'Institut du Patrimoine wallon reçoit du Gouvernement wallon une mission d'assistance à l'ASBL pour la gestion patrimoniale, cette assistance évolue rapidement vers une maîtrise d'ouvrage pour les premiers investissements sur le site. Les campagnes de restauration débutent. L'année 2012 marque un tournant important avec l'inscription du site sur la liste du Patrimoine mondial. Un comité de gestion est mis en place et un premier plan de gestion est établi.

En 2022, avec l’expiration du bail emphytéotique accordé par la Région à l'ASBL, la Wallonie confirme l'Agence wallonne du Patrimoine comme acteur principal du développement du site régional.

La reprise de la pleine propriété et les projets futurs

L'AWaP élabore dès 2022 un schéma de développement pluriannuel et renforce ses liens avec l'association Musée de la Mine et du Développement Durable via une convention de coopération. Un autre acteur historique du site, l'association SAICOM, centre d'archives industrielles privé, est également maintenu sur place.

Le schéma de développement du site se décline en cinq axes :

- La conservation patrimoniale, au cœur des préoccupations de l'Unesco.

- La valorisation touristique et l'attractivité du site, en s'appuyant sur le label Patrimoine mondial.

- La préoccupation énergétique et l'utilisation raisonnée des ressources.

- La diversification des activités pour dynamiser le site.

- La reconnexion du site au « village minier » pour améliorer l'expérience des visiteurs et impliquer les communautés locales dans la conservation du patrimoine.

Dans ce cadre, et profitant de l'appel à projets FEDER 2021-2027, la Direction du Développement stratégique a déposé, en partenariat avec d'autres acteurs publics de La Louvière, un portefeuille de projets pour la régénérescence de ce site Patrimoine mondial afin de bénéficier de cofinancements européens. Parmi les projets sélectionnés, deux sont portés par l'AWaP, qui est également le chef de file du portefeuille : la restauration de la galerie vitrée et celle de l'aile des ateliers, combinant des solutions techniques innovantes pour promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et restauration du patrimoine bâti.

L’aile des bureaux et l’aile des ateliers dans les années 70-80, © J. Liebin, collection Bois-du-Luc, MMDD

La fosse Saint-Emmanuel dans les années 70-80, © J. Liebin, collection Bois-du-Luc, MMDD

Le site de Bois-du-Luc aujourd’hui, à l’aube de sa régénérescence © SPW/AWaP - V. Rocher

La galerie vitrée

Logo FEDER UE

Logo FEDER UE

La galerie vitrée, cliché sur verre, vers 1930, © Collection Bois-du-Luc, MMDD

Le démontage de la galerie vitrée © SPW/AWaP - V. Rocher

Détail de la structure de la galerie vitrée après dépose et avant restauration en atelier © SPW/AWaP - V. Rocher

La restauration de la Galerie vitrée (2024-2025), un projet de restauration innovant ...

La restauration de la galerie vitrée, menée en 2024-2025, est le premier projet cofinancé par le FEDER et le Département de l’Énergie du SPW-TLPE, en plus des moyens alloués par l’Agence wallonne du Patrimoine.

La galerie vitrée, longue de 50 mètres est composée de verre et d’acier. Construite en 1907, elle dessert les anciens bureaux de la société charbonnière, aujourd’hui occupés par l’ASBL du Musée de la Mine et du Développement Durable (MMDD) et l’accueil. Elle témoigne de l’expertise des constructeurs de l’époque, combinant des matériaux « nouveaux » comme le verre et le fer. Dans les années 1930, une toile extérieure, maintenue par une ossature métallique complète la galerie afin de protéger les bureaux des surchauffes estivales. Aujourd’hui, bien que l’ancien store ait disparu, certains éléments de structure et le système d’enroulage restent visibles.

… qui intègre des solutions contemporaines respectueuses du patrimoine

Pour répondre à la problématique de surchauffe tout en visant une réduction de l’émission de gaz à effets de serre, le projet de restauration intègre des matériaux énergétiquement performants et des dispositifs passifs pour proposer une solution sans la mise en place d’une climatisation artificielle de la galerie vitrée. Une étude thermo-dynamique a été menée pour diagnostiquer la situation thermique actuelle et proposer les solutions les plus adéquates. Le projet comprend le remplacement des vitrages tout en préservant les structures historiques, la remise en place d’un store extérieur et l’installation d’un système de ventilation naturelle par « free cooling », utilisant le potentiel de refroidissement naturel de l’air en cave. L’innovation technologique des matériaux est couplée aux systèmes passifs pour préserver le patrimoine historique.

La galerie retrouve son éclat

La galerie vitrée a été longtemps dissimulée sous un carcan de protection en raison des dégradations des structures qui provoquaient la chute des vitrages. Le projet en cours de travaux combine la restauration des structures, la mise aux normes de sécurité des vitrages, l’intégration d’un bon écoulement des eaux de pluies pour pérenniser les ouvrages et l’amélioration thermique à l’intérieur de la galerie par la remise en place d’un store extérieur contemporain. Le montant des travaux en cours actuellement atteindra près de 1.800.000 € TVA et révisions comprises. Il bénéficie d’un cofinancement de l’Union européenne - FEDER de 222.000 € TVAC et de 333.000 € TVAC du SPW TLPE - Département de l’Énergie pour les dispositifs énergétiques.

Les ateliers

La cour des ateliers est composée de plusieurs bâtiments historiques qui ont conservé leur authenticité au fil des décennies. Les ateliers ont gardé leur état originel avec la plupart des machineries anciennes qui occupent encore l’espace. La visite de ces espaces est un véritable retour au temps de l’activité du charbonnage. Pour améliorer l'expérience des visiteurs et renforcer le potentiel d’attractivité touristique de cette partie du site, l'AWaP a profité du projet de restauration pour identifier les besoins de requalification de l'espace muséal et proposer de nouvelles fonctions dans les espaces disponibles en intégrant une démarche forte de développement durable.

Un projet alliant restauration, réaffectation et efficience énergétique

À l'horizon 2030, les bâtiments publics doivent présenter un bilan carbone neutre, et Bois-du-Luc veut relever ce défi. La programmation FEDER, orientée vers cet objectif, a été une opportunité pour proposer une restauration innovante avec des équipements et des aménagements performants.

Le projet vise trois objectifs principaux :

- Restaurer le bâti industriel et y intégrer en toiture un dispositif de grande capacité d'énergie photovoltaïque ;

- Développer les espaces intérieurs aujourd’hui désaffectés afin d'améliorer l'activité sur le site ;

- Équiper et concevoir le projet pour tendre vers la neutralité carbone.

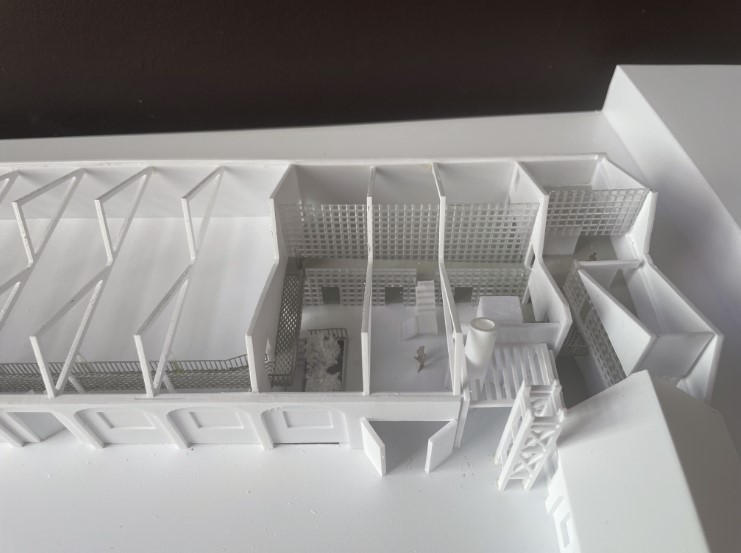

Le projet permettra d'améliorer l'accueil des groupes, de diversifier les publics et d'accueillir un public MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions, soit le tourisme d’affaires) en proposant des équipements qualitatifs dans un site du patrimoine mondial. L'objectif est de conserver la typologie et le système constructif des toitures historiques en shed tout en démontrant que le patrimoine peut s'inscrire dans une trajectoire de performance énergétique neutre et en conservant la valeur universelle exceptionnelle du site.

L’équipe en charge de la concrétisation du projet désignée

Le projet est basé sur un masterplan qui identifie et évalue les qualités patrimoniales des bâtiments faisant l’objet du projet et s’y adapte. Fin 2024, l'équipe pluridisciplinaire d'auteurs de projet a été désignée via une procédure européenne concurrentielle avec négociation (PCAN). Cette équipe est menée par le bureau VIA Architecture, étude & patrimoine et avec l’expertise techniques des bureaux Ecorce, SEA engineering et de l’Atelier Blink.

Le projet d’un montant de 3 630 000 € TVAC bénéficie d’un cofinancement dans le cadre de la programmation FEDER 21-27réparti entre l'Union Européenne - FEDER de 840 380 € TVAC et 1 260 570 € TVAC du SPW TLPE - Département de l'Énergie pour les équipements améliorant les performances énergétiques. Le solde est à la charge de l’Agence wallonne du Patrimoine.

Logo FEDER UE

Logo FEDER UE

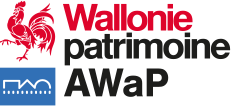

L’atelier de mécanique, vers 1920, © Le Gabos

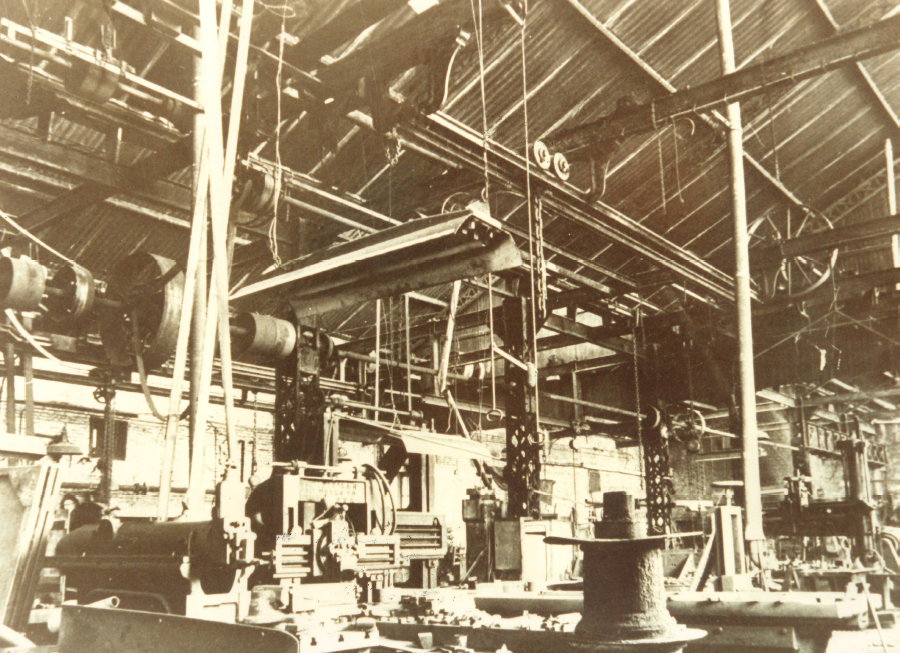

L’intérieur des ateliers aujourd’hui © SPW/AWaP

Profiter des dimensions hors-normes de la toiture des ateliers pour intégrer une installation photovoltaïque © SPW/AWaP - V. Rocher

Extrait du projet réalisé par VIA Architecture, étude & patrimoine, maquette présentant les espaces réaffectés de la fonderie, © VIA Architecture, étude & patrimoine